Was uns eine uralte Gestalt des Richterbuches zum aktuellen Nahost-Konflikt sagen kann

An diesem Israelsonntag denken wir Christen daran, dass wir unser geistliches Erbe aus dem Judentum gewonnen haben. Wir erinnern, dass Jesus, der Prediger der Liebe und der Apostel Paulus, der Prediger der Freiheit Männer waren, die in der jüdischen Spiritualität und im jüdischen Gesetz aufgewachsen sind. Sie haben den Sabbat gehalten, sie haben kein Schweinefleisch gegessen … der Horizont des ganzen Neuen Testaments ist aus dem Ersten Testament gewachsen.

Verändert zwar – aus dem Sabbat wurde der Sonntag und die vielen Gesetze, Speisegesetze und Ehegesetze und viele andere, die das Leben eines frommen Juden, einer orthodoxen Jüdin regeln, wurden vom „Muss“ ins „Kann“ umformuliert. Und das Doppelgebot der Liebe „Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst“ verbindet Juden und Christen über alle Zeiten.

Der Israelsonntag soll daran erinnern: Juden sind unsere Geschwister im Geiste. Sie sind unsere geistliche Familie. Die Statistik sagt jedoch, die Anzahl antisemitischer Straftaten habe sich im vergangenen Jahr verdoppelt. Menschen mit einer Kippa auf dem Kopf, diese Kopfbedeckung, die als Zeichen der Demut gegenüber Gott einen frommen Juden kennzeichnet, werden auf offener Straße angegriffen und angefeindet.

Ich schäme mich dafür zutiefst.

Solch ein Verhalten ist verstörend und erschreckend. Es ist ein unverdientes Geschenk, eine Gnade, dass es wieder jüdische Gemeinden unter uns gibt in Deutschland und dass jüdische Mitbürger mit und unter uns leben.

Ich habe im vergangenen Jahr knapp fünf Monaten in Ostjerusalem gelebt – noch vor dem Massaker der Hamas an friedlichen Kibbuzim-Bewohnern und fröhlichen Tänzerinnen. Und ich habe die hochsensible Balance erlebt, in der die Menschen dort versucht haben mehr nebeneinander als miteinander zu leben. Ich habe Übergriffe erlebt, die Verdrängung und Demütigung der Palästinenser.

Ich habe erlebt, wie verzweifelt junge Israelis für ihre Demokratie kämpfen und für ihren Rechtsstaat und wie sie versuchen, dieses Land, das ihre Vorväter und Mütter unter Einsatz ihres Lebens aufgebaut haben, zu erhalten und zu beschützen.

Diese wirklich wacklige Balance ist am 7. Oktober radikal zerbrochen und wir erleben jetzt einen schrecklichen Krieg im Gazastreifen, der je länger er dauert, desto planloser und grausamer geführt wird – von beiden Seiten. Die radikalen Stimmen auf beiden Seiten überschreien alle Zwischentöne. In Deutschland nehmen manche Menschen den Krieg zum Anlass, um selbstgerecht und menschenfeindlich zu agieren.

Wir verstehen viel mehr, wenn wir mitfühlen mit den unzähligen Opfern auf beiden Seiten und wenn wir die Politiker und Politikerinnen unterstützen, die versuchen, diesen Krieg und das unendliche Leid zu einem Ende zu führen.

Aber Israel, dieses Volk, dem wir als Christen zugehören, ist ein Land und ein Volk, das in der Lage ist sich selbst schonungslos in die Kritik zu nehmen. Die schärfsten Kritikerinnen und Kritiker der Kriegspolitik, sie kommen selbst aus dem Land oder sind Juden, die in Europa leben. So zum Beispiel der Münchner Historiker Michael Wolffsohn. In seinem Buch „Wem gehört das Land“ schreibt er: „Nach wie vor gilt, wenn Juden und Araber nicht endlich einen Schlussstrich ziehen und einen Kompromiss finden, werden sie eines Tages Verlierer sein …“

Wozu Simsons Kraft?

Mit dem Simson-Effekt wäre dann zu rechnen, schreibt der jüdische Historiker Wolffsohn. Die Bibel, in der die Mythen und Gottesgeschichten des Volkes Israel berichtet werden, kennt keine makellosen Helden. Heldentum ist in ihren Schriften immer gebrochen.

Simson, auch Samson genannt, ist eine Krisengestalt. Fingerspitzengefühl, Sensibilität, Klugheit, Feinsinn, Zartheit, all das liegt ihm fern. Er wird als ein Kraftprotz beschrieben, als ein Berserker. Seine Tragödie spielt sich im nicht enden wollenden Krieg im Grenzgebiet zwischen dem Gazastreifen und den judäischen Bergen ab – in einem Landstrich knapper Ressourcen, auf dem seit jeher die Völker durcheinander wohnen und es um jeden Zentimeter geht. An der Küste wohnen damals die Philister, ein Volk von Seefahrern.

Die Philister sind zu der Zeit – das ist über 3.000 Jahre her – der Hauptgegner. Sie sind militärisch überlegen, haben die Israeliten entwaffnet und verlangten hohe Tribute. Da tritt Samson auf, ein Traum und Albtraum zugleich: Endlich stark! Endlich von Gottes Geist erfüllt. Wild, überlegen, unbesiegbar.

Doch Samson kann mit all seiner Kraft nichts bauen, sondern nur begehren, sich verzehren und zerstören. Er ist unmäßig in seiner Naivität und seiner Rachsucht und wird von allen verraten. In seinen langen Haaren verbirgt sich seine Kraft. Die Kraft des Helden ist völlig unkontrolliert. Doch er ist nie der Aggressor, er ist nie der Initiator des Unrechts und der Eskalation. Er schlägt aber hemmungslos zurück.

Auch der Staat Israel hat seit seiner Gründung keinen Angriffskrieg geführt hat. Die unendlichen Scharmützel und kriegerischen Auseinandersetzungen sind in den vergangenen 75 Jahren in der Regel von der arabischen Seite ausgegangen.

Die Quelle von Samsons wunderbaren Kräfte versiegt, weil er seiner Geliebten Delilah das Geheimnis der Kraft verrät. Sie schneidet ihm die Haare ab. Jetzt kann Samson gefangengenommen, eingesperrt und gedemütigt werden. Als äußerste Entwürdigung soll er auf einem Fest seiner Gegner vorgeführt werden. Doch mit wieder erstarkter Kraft bringt Samson die Säulen des Palastes zum Einsturz: Er erschlägt alle Gegner und ihn selbst – als wohl erster Selbstmordattentäter.

Israel hat in den Schriften des Ersten Testaments viele Warnungen gegenüber einer menschenverachtenden Politik gesammelt. Das Verbot, anderen das Land wegzunehmen, die Gebote der Gastfreundschaft, der Nächstenliebe und der sozialen Gerechtigkeit.

Man kann diese Geschichte von Samson lesen als Warnung vor der planlosen Kraft des Überlegenen. Man kann sie lesen als Selbstkritik eines Volkes, das sich immer wieder verteidigen musste in seiner Geschichte und dabei bisweilen alles Maß verloren hat. Ich will eine andere jüdische Geschichte danebenlegen. Ein Meister fragte seine Schüler: „Könnt ihr mir sagen, wie man die Stunde bestimmt, in der die Nacht endet und der Tag beginnt?“ Es kamen mehrere Antworten, die der Meister alle verneinte. Schließlich gab er selbst die Lösung: „Der Tag beginnt dann, wenn ihr in das Gesicht eines Menschen blicken könnt und euren Bruder oder eure Schwester darin erkennt. Bis dahin ist die Nacht noch bei uns.“

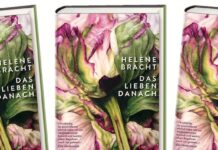

Johanna Haberer, Herausgeberin des Sonntagsblattes

Eine ausführliche Fassung kommt am Sonntag, 4. August, in der Ev. Morgenfeier von Prof. em. Johanna Haberer, 10.30–11 Uhr auf Bayern 1.