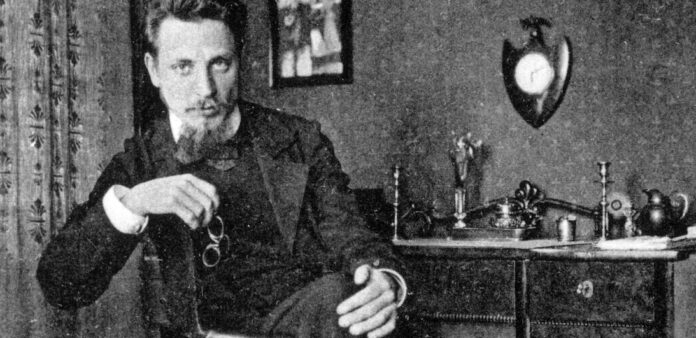

Lebenslinien: Rilkes Suche nach den Farben der Schatten inmitten Angst und Atemlosigkeit

„Ich liebe meines Lebens Dunkelstunden, / in welchen meine Sinne sich vertiefen …“ Dieser Satz tastet sich durch die Schatten. Für den Dichter Rainer Maria Rilke, der am 4. Dezember 1875 das Licht der Welt erblickte, ist er beileibe nicht beiläufig. Nein, ein Schlüssel zu ihm selbst – und zu seinem ersten reifen Werk, dem „Stundenbuch“.

Dies entstand aus einem inneren Sog – als sei er „von einer einzigen großen Klangbewegung fortgerissen worden“, wie Rilke später schrieb. Im Herbst 1899 brauchte er keinen Monat für den ersten, den umfangreichsten und vielfach stärksten Reigen. Dann zog sich die Fertigstellung bis 1905 – unterbrochen von zwei weiteren rauschhaften Inspirationsphasen.

Rilke spielt da mit den Rollen eines orthodoxen Mönches und Ikonenmalers – doch durchbricht er dessen schwingende Pinselstriche in existentieller Wucht. Selbst die „Dunkelstunden“ werden zu Keimzellen seiner Reifung: „in ihnen hab ich wie in alten Briefen, / mein täglich Leben schon gelebt gefunden / und wie Legende weit und überwunden“, so gehen die Verse weiter. Das eigene Sein weitet sich durch die Zeiten hindurch – und ist darin geborgen.

Das Dunkel zieht sich wie ein Leitmotiv durch Rilkes Gemüt und durch seine Dichtung. Der Literaturgeschichtler Manfred Koch nennt ihn zum Jubiläum einen „Dichter der Angst“. Nicht nur er, viele Biografen betonen seine innere Zerrissenheit – als wenn das neu wäre. Rilke erwog mehrfach eine psychoanalytische Behandlung. Er diagnostizierte sich selbst eine Depression, betrachtete sie jedoch zugleich als Quelle seiner Inspiration – und fürchtete, eine Therapie könnte sie verstummen lassen.

So lässt Rilke die Schatten in allen ihren Facetten erstrahlen – wie der Regenbogen das Licht in Farben auffächert. Sie kann fast zur Geborgenheit werden: „Du Dunkelheit, aus der ich stamme, / ich liebe dich mehr als die Flamme, / welche die Welt begrenzt, / indem sie glänzt.“ Sie kann vom Mantel Gottes gefasst sein, ohne den die Offenbarung zu blendend würde. Sie lächelt über manches eitle Bemühen: „So viele Engel suchen dich im Lichte / und stoßen mit den Stirnen nach den Sternen“. Sie erscheint als „reine Eingeschlossenheit“ in äußerster Konzentration – oder vibriert voller unterdrückter Unruhe.

Schatten seit Anbeginn

Rilkes erste Lebensjahre überschattete sicher die problematische Beziehung gerade durch seine Mutter. drängte ihn in die Rolle der früh verstorbenen Schwester. Nicht zufällig bedeutet sein ursprünglicher Name „René“, „der Widergeborene“. Sie erzog und kleidete ihn bis zu seinem sechsten Lebensjahr als Mädchen.

Als die Ehe der Eltern zerbrach, war er neun. Bald schickten sie ihn in ein Militärinternat. Mit 17 brach er dies ab, wenig später eine Handelsschule. Die Matura, das Abitur, erlangte er nach viel Privatunterricht sowie Druck und Einsatz der Verwandtschaft. Doch die Studienzeit brach er bald ab. Früh begann er zu schreiben, zunächst arg romantisch.

Prägend wurde nach 1897 die Beziehung zur fast 15 Jahre älteren Lou Andreas-Salomé. Sie schlug ihm die neuen Vornamen vor und führte ihn eben nach Russland. Seitdem hängte er sich mit wachsendem Erfolg an wohlhabende Mäzeninnen.

Zwischendurch heiratete er 1901 die Worpsweder Bildhauerin Clara Westhoff, als sie schwanger wurde und er den zweiten Teil des Stundenbuches schuf. Vor der Geburt der Tochter Ruth war die Ehe bereits tot. Das kleine Mädchen wuchs bei den Großeltern mütterlicherseits auf. Rilke weigerte sich, sie zu sehen.

Er floh aus den Mooren des Nordens in den Moloch Paris. Dort lebte er zunächst erstaunlich dauerhaft – abgesehen von Umzügen und ausgedehnten Reisen. Er wirkte teils als Sekretär des Bildhauers Rodin.

Hier vollendete er das „Stundenbuch“, hier entstanden 1910 fast als Gegenpol „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“: ein fiebriges Tagebuch am Rande des Untergangs. Sein „Doppelgänger“ handelt nicht mehr, er wird getrieben von den Facetten der Großstadt. Hier fand Rilke das Bild für den Panther, eines seiner bekanntesten Gedichte „Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe / und hinter tausend Stäben keine Welt“.

In Paris erschien jedoch genauso der „Cornet Christoph Rilke“, eine rhythmisierte Geschichte von Liebe, Schlacht und heroisch-sinnlosem Tod. Er wurde noch erfolgreicher als das „Stundenbuch“ – als emotionales Marschgepäck für unzählige Soldaten bald schon im Ersten Weltkrieg.

Der Ex-Kadett selbst konnte auf Fürsprache einflussreicher Gönnerinnen den Schlachtfeldern entgehen. Er musste nur mal kurzzeitig im Wiener Kriegsarchiv dienen. Dennoch stürzte ihn diese Zeit und ein anschließender Flirt mit der Münchner Räterepublik in eine Schaffenskrise.

Vollendet und hochfahrend

Erst 1922 gelang es Rilke in der Schweiz – unterstützt von neuen Mäzenen – wieder innerhalb kürzester Zeit seine Spätwerke zu vollenden: die zehn „Duineser Elegien“ und die „Sonette an Orpheus“. Diese Lyrik entwarf eine geistige Gegenwelt zu Rilkes lebenslanger Unruhe – doch hoch elitär und kaum verständlich.

Schatten auf das späte Bild Rilkes wirft aktuell Hans-Peter Kunisch: Er zeigt in Briefen Rilkes Sympathien für Mussolini, der 1922 in Italien nach der Macht griff. Rilke war nicht nur ein verklärter Schöngeist – ein etwa weltfremder, aber unpolitischer Dichter. „So groß und ungeduldig ist mein Verlangen nach Ordnung“ begründete Rilke seine Faszination für die harte Hand des Diktators gegen verweichlichten Humanismus. Der Dichter mit allerlei Befindlichkeiten zeigte sich mindestens unempathisch gegenüber ersten Juden-Pogromen.

Bevor Rilke politisch weiteren Schaden anrichten konnte, starb er jedoch früh und elend – Ende 1926 an Leukämie. Erst 2022 erhielt das Deutsche Literaturarchiv Marbach den Hauptteil seines Nachlasses: über 10.000 Manuskriptseiten, noch tausende Briefe oder Zeichnungen. Die dortige Ausstellung beginnt am 4. Dezember zum Jubiläum: Es scheint, dass da wieder Neues zutage kommt.

So weltfremd er auch gerne erschien, wusste Rilke doch genau, wie er auf der Seelentastatur gebildeter Damen ohne tieferen Lebensinhalt spielen konnte, um sich durchzuschnorren. Selbst Verantwortung zu übernehmen, das hätte ja sein Warten auf Inspiration unterbrechen können! Zum Dank verschickte er seine besten Gedichte – in Schönschrift und mit ergriffenen Widmungen.

Trotzdem: Immer wieder berühren die Pinselstriche seiner Miniaturen tief: „Härte schwand. Auf einmal legt sich Schonung / an der Wiesen aufgedecktes Grau.“ So beobachtete Rilke den Beginn des Vorfrühlings 1924 und schließt das Gedicht: „Wege gehen weit ins Land und zeigens. / Unvermutet siehst du seines Steigens / Ausdruck in dem leeren Baum.“

Aktuelle Biografien (Auswahl):

– Manfred Koch: Rilke. Dichter der Angst. Beck-Verlag 2025, 560 S., 34 Euro.

– Hans-Peter Kunisch: Das Flimmern der Raubtierfelle. Rilke und der Faschismus. Reclam 2025, 336 Seiten, ISBN 978-3-1501-1503-9, 26 Euro.

– Rüdiger Schaper: Der Prophet der Avantgarde, Herder 2025, 288 Seiten, ISBN 978-3-534-61128-7, 26 Euro.

– Uwe Wolff: Tausend Nächte tief. Rilke und die Engel seiner Dichtung. 160 Seiten, Patmos 2025, ISBN 978-3-8436-1531-0, 18 Euro.