Ausstellung im Kunstpalast Düsseldorf erkundet die kulturelle Geschichte des Mutterbildes

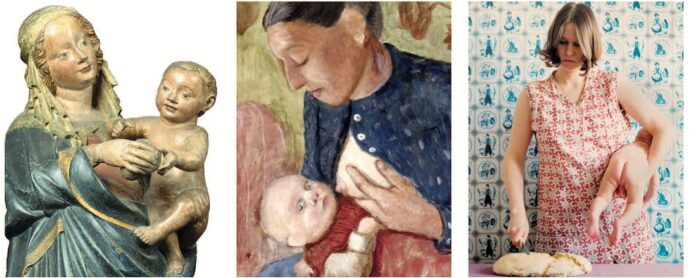

Selig betrachtet sie ihr Kind: Die gotische Madonnenfigur aus der Zeit um 1400 genauso wie die „Stillende Mutter“ von Paula Modersohn-Becker ein halbes Jahrtausend später. Zwar erschien letztere bei ihrer Entstehung fast schockierend entblößt, doch in ihrer inneren Ausrichtung auf ihr Baby übertrifft sie viele Madonnen. Und dies auch, obwohl ihr Kind den Blick von ihr und der Nahrungsquelle abgewendet hat und anscheinend geradewegs auf uns Betrachtende aus dem Bild herausschaut.

Dies sind nur zwei von 120 Exponaten aus sechs Jahrhunderten, die die Ausstellung „Mama – von Maria bis Merkel“ im Düsseldorfer Kunstpalast zeigt. Ein drittes Werk spannt den Bogen weiter: In Judith Samens „Brotschneiden“ hält die Mutter lieblos ihr Baby so, dass es nach hinten ‚hängt‘. Es erscheint als Last, nach hinten weggedreht. Der mütterliche Gesichtsausdruck genervt, überdrüssig, verschattet – während ihre andere Hand mit einem spitzen Messer einen Brotlaib mehr traktiert als wirklich schneidet. Wird sich ihre Aggression in der nächsten Sekunde auf das Kind richten? Die einzige Beruhigung in der Szene besteht darin, dass sie offenbar gestellt ist.

Und dabei ist es noch längst nicht das schockierendste Werk. Es gibt androgyne Muttergestalten ebenso wie hoch erotische Darstellungen.

War „früher“ alles besser? Wohl kaum, wie ein Bild der „Kindsmörderin“ von Gabriel von Max aus dem Jahr 1877 zeigt. Die Mutter scheint ihr Baby zu liebkosen, während es wohl schon ermordet wurde. Und auch ein Plakat des Winterhilfswerkes „Ein Volk hilft sich selbst“ aus dem Dritten Reich erscheint wohl unfreiwillig entlarvend: Es zeigt eine Mutter mit vier Sprösslingen. Doch ihr Lächeln ist in eine Grimasse abgeglitten, die fast zum Zähnefletschen wird und harte Gesichtszüge offenbart.

Die Ausstellung im Kunstpalast verwebt künstlerische Ausdrucksformen mit Alltagsgegenständen und popkulturellen Zeugnissen. Mutterbilder aus der Werbung stehen neben feministischen Videoinstallationen, Stillleben neben Satire. Sie gibt vielfältige Ausdrucksformen darüber, was es heißt eine Mutter zu haben, zu werden oder zu sein.

Malerin statt Mutter

Zurück zu Paula Modersohn-Becker (1876–1907): Als Frau gelang es ihr vor rund 130 Jahren nur schwer, in ihrem künstlerischen Wirken Anerkennung zu finden. Hinzu kam, dass die Worpsweder Künstlerkolonie, die sie anzog, unabhängige Wege ging. Ihre Familie musste sie dabei massiv unterstützen. Vielleicht sollte sie mal als Gouvernante ihr Geld verdienen, schlug der Vater vor.

Im Jahr 1900 heiratete sie dann den Worpsweder Künstler Otto Modersohn. Nun galt sie auch unter den Kollegen im Wesentlichen als Ehefrau eines halbwegs berühmten Malers. Und dies, obwohl sie dessen Schaffen nach heutiger Bewertung in den Schaffen stellt. Sie musste nun ihn und dessen zweijährige Tochter, die er in die Ehe mitbrachte, versorgen – und dies mit ihrem eigenes Kunstschaffen unter einen Hut bringen. Selbst litt sie darunter, lange nicht schwanger werden zu können. Vielfach malte sie die Stieftochter und auch andere Kinder.

Ihr Mann empfand die Ehe als sehr glücklich. Er nannte „dies wechselseitige Geben und Nehmen“ zwischen ihnen als „wundervoll“. Er verstand nicht, warum sie ihn Anfang 1906 verließ und nach Paris ging. Doch konnte sie ihren eigenen Lebensunterhalt nicht ermalen. Auch ihre eigene Familie brachte der Trennung nur Unverständnis entgegen. Otto reiste ihr nach. Sie kehrten im März 1907 nach Worpswede zurück. Da war sie dann endlich schwanger. Doch das werdende Leben zerstörte sie. Ende des Jahres starb sie an den Folgen ihrer Geburt. „Wie schade!“, so sollen ihre letzten Worte gewesen sein.

Spiegel der Gesellschaft

So zeigt die Künstlerin die ganze Zerrissenheit einer Frau zwischen verschiedenen Sehnsüchten. Wie sieht es in uns aus? Sehen wir eine Mutter als Heilige, als Heldin, als überforderte Hausfrau wie bei Judith Samen? Was geschieht, wenn sie ihrer Verantwortung nicht gerecht werden will oder kann? Wenn sie selig auf ihr Kind blicken soll – aber etwa mit einer postpartalen Depression allein gelassen ist?

Der Untertitel „Von Maria bis Merkel“ weitet den Spannungsbogen noch einmal neu: Die selbst kinderlose Politikerin wurde vielfach gesellschaftlich – zwischen Spott und Sehnsucht nach Führung – zur „Mutti der Nation“ hochstilisiert. Was zeigt das über unsere Mutterbilder? Private Erfahrungen mit der Mutter als erster Identifikationsfigur des Kindes weiten sich zu einer gesellschaftlichen Projektionsfläche kindlicher Wünsche und Ängste.

Gleichzeitig mahnt die Schau die Gesellschaft aber auch Gemeinden, vielfältigere Mutterbilder zuzulassen. Maria ist auch eine leidende, zerrissene, zweifelnde Mutter – etwa unter dem Kreuz. Kirchen können Räume schaffen, in denen mehrere Lebensentwürfe nebeneinander stehen.

Mehr noch: „Du sollst dir kein Bildnis machen“ – diese grundlegende Einschränkung aus den Zehn Geboten bezog der Dichter Max Frisch auch auf unseren Umgang mit den Nächsten: Zu oft legen wir sie auf unsere Erwartungen fest und verweigern ihnen weitere Entwicklungsmöglichkeiten jenseits unserer Zuschreibungen und Vorstellungen – genau das Gegenteil von Liebe.

Zweideutigkeiten auszuhalten – das könnte auch eine Herausforderung für unsere Gottesbilder sein. Meist wird zwar Gott als Vaterfigur gedacht, doch manche Bibelstellen sehen ihn als stillende (Hosea 11,3–4), tröstende (Jesaja 66,13) oder erbarmende (Jesaja 49,15) Mutter. Was genau wird da gespiegelt? Da gilt es göttliche Fürsorge mit der Realität menschlicher Grenzen zu verbinden. Genauso ließe sich eine Vaterfigur durchbuchstabieren.

Ansprechend ist diese Schau nur an wenigen Stellen – aber herausfordernd. Sie hallt nach.

Ausstellung im Düsseldorfer Kunstpalast noch bis 3. August. Dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr, donnerstags bis 21 Uhr. Mehr Infos unter https://www.kunstpalast.de oder Tel. 0211/56642100.