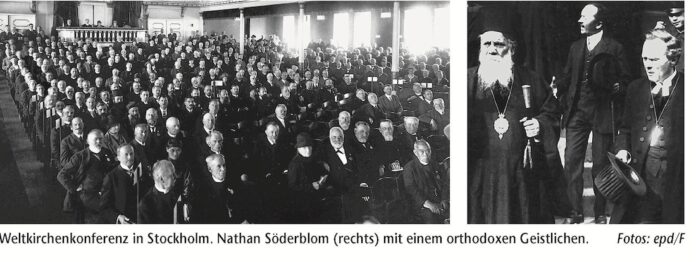

Wie die erste Weltkirchenkonferenz 1925 jenseits allen Glanzes bis heute fruchtbar wird

Hätten die Kirchen den Ersten Weltkrieg verhindern können, wenn sie nur frühzeitig gemeinsam ihre Stimme gegen Nationalismus und Militarismus erhoben hätten? Aber auch nach dem Ende der Kämpfe klafften die Wunden weiter – zwischen den Völkern ebenso wie zwischen ihren Kirchen. Die Gräben waren nicht nur politisch, sondern tief in die geistliche Landschaft Europas eingeschnitten.

Einer, der sich dieser zerrissenen Welt nicht einfach beugte, war der schwedische Erzbischof Nathan Söderblom (1866–1931). Als Kirchenmann aus einem neutral gebliebenen Land war es ihm möglich, Brücken zu bauen. Sie wurden gar zu einem Meilenstein auf dem langen Weg zum Weltkirchenrat (WCC).

Bereits als junger Theologe nahm Nathan Söderblom 1890 an der internationalen christlichen Studentenkonferenz in den USA teil. Er engagierte sich intensiv beim Kongress des Christlichen Vereins Junger Männer und zunehmend in der weltweiten Ökumene, die 1910 durch die Weltmissionskonferenz in Edinburgh einen ersten Höhepunkt erlangte.

Als schwedischer Gesandtschaftspfarrer in Paris und später als Theologieprofessor in Leipzig kannte Söderblom beide späteren Kriegsparteien. Im Mai 1914 wurde er überraschend zum Erzbischof von Uppsala und damit zum Oberhaupt der Schwedischen Staatskirche berufen. Als der Weltkrieg über Europa hereinbrach, fand seine Stimme für christliche Einheit zunächst kaum Gehör. Doch er gab nicht auf. Es ging ihm nicht darum, strittige Lehrfragen zu diskutieren, sondern gemeinsam soziale Not zu lindern. Eine Konferenz in Genf im Jahr 1920 formulierte dies griffig: „Lehre trennt, Dienst eint.“

Daraus entwickelte sich die Bewegung für „Praktisches Christentum“ (Life and Work). Der große Moment kam schließlich vom 19. bis 30. August 1925: Gut 600 Delegierte aus 37 Ländern folgten Söderbloms Einladung nach Stockholm. Vertreter fast aller protestantischen und orthodoxen Kirchen kamen zusammen – nur die römisch-katholische Kirche blieb fern.

Die Konferenz sprach sich gegen Nationalismus aus, forderte soziale Gerechtigkeit und beschäftigte sich mit Themen wie Bildung, Arbeitslosigkeit, Kinderarbeit, Friedensarbeit und internationaler Verständigung.

Ausgeblendete Risse

Doch wer genauer hinschaut, erkennt Risse im Glanz dieser Tagung. Ursula Thomé, die sich in den „zeitzeichen“ (07/2025) mit Minderheiten bei der Konferenz befasst, weist auf eine deutliche Schlagseite hin: Unter den Delegierten waren rund 70 Frauen – darunter auch Selma Lagerlöf oder Elsa Brändström auf schwedischer Seite. Die wenigsten waren farbig: Fragen nach Verantwortung gegenüber Minderheiten kamen kaum auf.

Die Delegierte Yu Chung Fan aus China sprach eindrücklich über rassistische Diskriminierung. Auch andere nicht-weiße Delegierte wie Reverend William Bell und Hallie Paxson Winsborough aus den USA äußerten sich dazu. Tiefere Auseinandersetzungen mit der Rolle der Kirchen zu Kolonialismus und Rassismus, zu Ungleichheit und Ungerechtigkeit blieben aus.

Dennoch gab es bei der Tagung Raum zur Vernetzung für Frauen: So schildert die Theologin Maria Södling ein Frauenbankett, dem etwa Prinzessin Ebba Bernadotte und die Schriftstellerin Frida Stéenhoff Glanz gaben. Es wurde zu einer Keimzelle späterer Treffen von Frauen bei ökumenischen Versammlungen.

Auch die deutsche Delegation verdeutlicht die Spannungen, die sich durch die Stockholmer Konferenz zogen. Unter den rund 80 offiziellen deutschen Teilnehmenden waren fünf Frauen. Ursula Thomé zeigt ambivalente Biografien auf, die sich durchaus noch vertiefen lassen.

Carola Barth, erste deutsche Theologin mit Universitätsabschluss, setzte sich für eine moderne Religionspädagogik ein. Sie forderte ökumenische Lehrerbegegnungen und die Frauenordination. Ab 1919 war sie in führenden kirchlichen und ökumenischen Gremien aktiv. Sie gehörte der linksliberalen DDP an und war 1945 Mitgründerin der CDU.

Schwester Emma von Bunsen leitete ein Berliner Diakonissenhaus. Ab 1914 setzte sie sich intensiv für deutsche Kriegsgefangene ein. Im Mai 1918 geriet sie in Russland in die Wirren des Bürgerkrieges und war dort bis zum März 1919 selbst inhaftiert.

Zwiespältige Gesandte

Schwierig wird es bei den drei übrigen Frauen, die sich alle in der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) engagierten: Zu deren Zielen gehörten die Wiederherstellung der Monarchie und die Ablehnung des Versailler Vertrags sowie der Demokratie der Weimarer Republik. Im Parteiprogramm von 1920 gab es bereits Hetze gegen eine „Vorherrschaft des Judentums“. Durch ihre Koalition mit der NSDAP Ende Januar 1933 wurde sie zum „Steigbügelhalter“ Hitlers.

Paula Müller-Otfried hatte sich ursprünglich in der christlichen Armenpflege engagiert. Sie gründete den Deutsch-Evangelischen Frauenbund mit und war lange dessen Vorsitzende. In Stockholm kritisierte sie in einer Rede die Doppelmoral der Männerwelt, deren Folgen die Frauen allein zu tragen haben. Sie unterstrich unterschiedliche Geschlechterrollen, doch sah sie die Frau „als gleichwertige Mitjüngerin Jesu.“ Gleichzeitig setzte sie sich gegen das Frauenwahlrecht ein, was sie nicht davon abhielt, 1920 bis 1932 als DNVP-Abgeordnete im Reichstag zu sitzen.

Margarete Behm engagierte sich intensiv für die sozialen Rechte von Heimarbeiterinnen. Sie unterstrich die Bedeutung der Frau für Kinder und Familie. Gleichzeitig war sie Mitbegründerin der DNVP und bis 1928 Reichstagsabgeordnete.

Die Religionspädagogin sowie DNVP-Abgeordnete im Land- und Reichstag Magdalene von Tiling sprach sich für die besondere Rolle von Frauen aus. Mädchen sollten zu treusorgenden Müttern erzogen werden. Die Frauenordination lehnte sie ab. Dabei kritisierte sie die Gottlosigkeit und Selbstvergötzung der Nazis.

Ein Anfang – nicht das Ziel

Auch wenn dies nur ein Fokus auf einzelne Frauen ist, zeigt sich da schon ein Hemmschuh für gerechte Ökumene. Doch war die Stockholmer Konferenz ein erster großer Versuch, die Kirchen weltweit zusammenzubringen. Trotz Söderbloms frühem Tod im Jahr 1931 folgten weitere umfassende Kirchentreffenkonferenzen. Der Zweite Weltkrieg lähmte die Ökumene erneut – doch gab es nun Impulse zur Gründung des Weltkirchenrats (WCC) 1948. Nathan Söderblom konnte Gräben nicht zuschütten, aber Brücken schlagen und einen weiten Horizont öffnen. Wo Lehre trennt, kann Engagement verbinden – dazu sollten gerade Brüche fruchtbar gemacht werden.