Die ungewöhnlichste Liebesgeschichte der Reformation – und ihr Nachhall bis heute

Man stelle sich die Szene vor wie in einem Film: ein Mönch, der geschworen hat, ehelos zu bleiben. Eine Nonne, die ihr Leben hinter Klostermauern verbringen soll. Zwei Figuren, die eigentlich in ganz unterschiedlichen Welten gefangen sind – und doch brechen beide aus, trotzen den Regeln und heiraten einander. Klingt wie eine schräge romantische Komödie aus Hollywood. Aber wir sind nicht in Kalifornien, sondern im Sachsen des 16. Jahrhunderts.

Bibel, Blitz und Heringsfass

Luther selbst hatte mit Liebe zunächst wenig im Sinn. Geboren als Sohn eines Bergmanns, sollte er eigentlich Jurist werden. Doch ein Gewitter änderte alles: Von Todesangst gepackt, versprach er der heiligen Anna, ins Kloster zu gehen – und hielt Wort. Dort quälte er sich mit Gebeten, Fasten, Selbstzweifeln. Frieden fand er nicht, bis er im Römerbrief entdeckte: Gottes Gnade ist Geschenk, kein Geschäft. Diese Einsicht stellte sein Leben – und bald auch die Kirche – auf den Kopf.

Währenddessen saß Katharina von Bora hinter Klostermauern fest. Mit neun Jahren dorthin gebracht, wie es für adlige Mädchen üblich war, führte sie ein Leben voller Routine und Regelwerk. Doch draußen fegten Luthers Schriften durchs Land, wie ein Sturmwind. Sie weckten Sehnsucht nach Freiheit – und den Mut zum Ausbruch. Ostern 1523 war es so weit: Zwölf Nonnen, darunter Katharina, flohen in Heringsfässern. Man muss sich das vorstellen: junge Frauen, die – versteckt zwischen Fischen – nach Freiheit rochen. Im wahrsten Sinn des Wortes.

Liebe auf Umwegen

Die entlaufenen Nonnen wurden in Wittenberg untergebracht. Einige fanden rasch Ehemänner. Katharina aber hatte Ansprüche. Sie lehnte mehrere Angebote ab und erklärte selbstbewusst, sie wolle entweder Luther heiraten – oder einen seiner engsten Freunde. Für die damalige Zeit eine Sensation: Eine Frau, die ihre Wahl selbst bestimmt, statt sich fügen zu lassen.

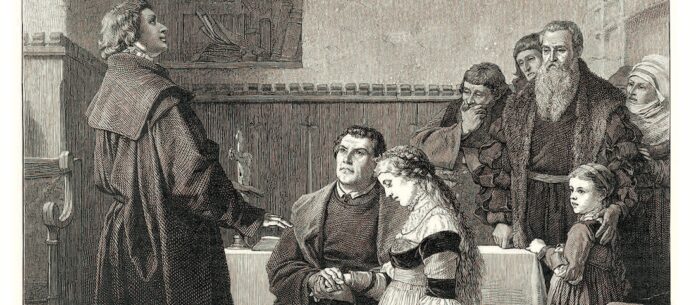

Luther war zunächst wenig begeistert. „Ich habe keine Lust auf Heirat, ich erwarte täglich den Tod als Ketzer“, schrieb er. Aber vielleicht war es gerade Katharinas Entschlossenheit, die ihn überzeugte. Am 13. Juni 1525 standen die beiden schließlich vor dem Altar. Für viele ein Skandal, für andere ein Zeichen von Befreiung.

Das Lutherhaus

Nach der Hochzeit zog das Paar ins leerstehende Augustinerkloster. Dort entwickelte sich ein Haushalt, der eher an eine Mischung aus Bauernhof, Studentenwohnheim und internationalem Gästehaus erinnerte. Katharina führte das Regiment. Sie bewirtschaftete Felder, braute Bier, hielt Kühe, verwaltete das Geld, zog Kinder groß und beherbergte zeitweise bis zu 30 Studenten und Gäste. Respektvoll nannten sie die Leute „Herr Käthe“. Und Luther selbst schrieb halb belustigt, halb bewundernd: „Meine Käthe führt die Hosen im Haus.“ Sechs Kinder brachte sie zur Welt, dazu kamen Pflegekinder. Das Lutherhaus war laut, bunt, chaotisch – und ein Abbild jener neuen Welt, die mitten aus dem Alltag heraus Kirche lebte.

Mehr als eine Romanze.

Doch die Ehe war weit mehr als ein privates Glück. Sie war eine theologische und gesellschaftliche Revolution. Mit ihr stellte Luther das Zölibat infrage – nicht nur in Worten, sondern in Taten. Er zeigte: Ehe ist kein zweitrangiges „weltliches Geschäft“, sondern von Gott gewollt. Kinder wickeln, Kühe melken, Gäste versorgen – all das war für ihn genauso heilig wie das Beten im Kloster.

Das war Sprengstoff. Plötzlich durften Pfarrer heiraten. Der Pfarrhaushalt wurde zum Zentrum der Gemeinde. Und mit Katharina wurde zugleich ein neues Rollenmodell sichtbar: die Pfarrfrau, die nicht nur duldet und schweigt, sondern das Geschehen aktiv mitgestaltet.

Heiterkeit trotz Umstände

Wer denkt, die beiden hätten ein streng-frommes Leben geführt, täuscht sich. Luthers Briefe strotzen vor Humor. Er nannte Katharina liebevoll „mein Morgenstern“ und scherzte über seine „teure Frau“, die Geld für Landkäufe ausgab. Er klagte über den Lärm der Kinder – und pries gleichzeitig ihre Lebendigkeit. Zwischen den Zeilen liest man: Hier herrschte Zuneigung, Respekt – und eine große Portion Bodenständigkeit.

Die Ehe von Luther und Katharina war damit ein Wendepunkt für die ganze Gesellschaft. Sie veränderte nicht nur die Rolle von Ehe und Familie, sondern auch die Stellung der Frau. Katharina war Unternehmerin, Managerin, Gastgeberin. Sie zeigte, dass eine Frau Einfluss haben konnte, selbst wenn die Gesellschaft noch lange nicht offiziell soweit war.

Und das Land lernte, dass Frömmigkeit nicht nur hinter Klostermauern wächst, sondern am Küchentisch, auf dem Acker, zwischen Windeln und Wirtshaushalt.

Und heute?

Warum ist diese Geschichte im Jahr 2025 noch wichtig? Weil sie

uns zeigt, wie mutig es sein kann, Konventionen zu brechen. Luther und Katharina lebten vor, dass man nicht den Weg gehen muss, den andere für einen vorzeichnen. Katharina ist ein frühes Vorbild weiblicher Selbstbestimmung. Sie wählte ihren Mann, führte ihr Haus mit

eiserner Hand, traf ökonomische Entscheidungen – Dinge, die wir heute als selbstverständlich sehen wollen, aber oft noch erkämpfen müssen.

Auch für unser Bild von Partnerschaft bleibt die Geschichte aktuell. Ehe war für die beiden keine reine Romanze, sondern ein Bündnis des Alltags. In einer Zeit, in der Beziehungen oft an überhöhten Erwartungen scheitern, tut dieses Bodenständige gut. Liebe, so zeigt ihr Beispiel, ist nicht immer Rosenbett, sondern manchmal eben auch Kuhstall und Kochlöffel – und trotzdem ein Ort, an dem man Gott nahekommt.

Und nicht zuletzt: Ihre Ehe erinnert daran, dass Glaube nicht in einem frommen Elfenbeinturm lebt. Er spielt sich ab in Häusern, Familien, Freundschaften. Zwischen Töpfen, Kindern und Tischreden. Gerade darin steckt eine Freiheit, die heute wieder gefragt ist.

Die Geschichte wirkt auch nach 500 Jahren noch frisch. Eine Ehe, die nicht nur zwei Menschen verband, sondern eine ganze Bewegung prägte. Heiter, trotzig, revolutionär. Und ein Stück Geschichte, das uns heute noch fragen lässt: Wo sind wir bereit, Heringsfässer hinter uns zu lassen – und einen neuen Weg zu wagen?