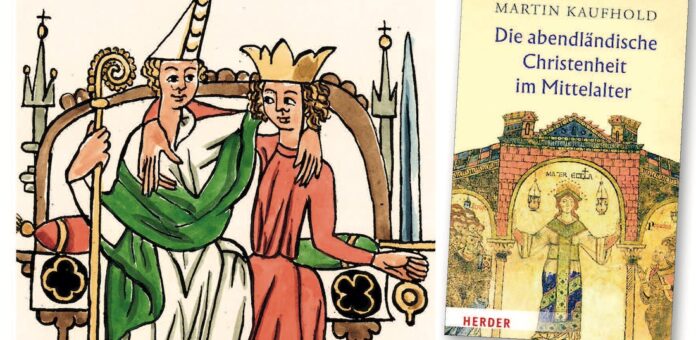

Augsburger Historiker zeigt Entwicklung des mittelalterlichen Christentums im Alltag auf

„Tötet sie alle, der Herr wird die Seinen erkennen.“ So soll der päpstliche Legat Arnaud Amaury 1209 den Befehl zum Massaker in Béziers gegeben haben. Der Glaube legitimierte die Gewalt – und umgekehrt.

Der Augsburger Historiker Martin Kaufhold schlägt auf 400 Seiten Text in anschaulicher und leicht nachvollziehbarer Sprache Schneisen ins Dickicht mittelalterlicher Glaubensgeschichte. Er zeigt mentalitätsgeschichtlich, wie die mittelalterliche Kirche zunehmend zur Machtinstanz wurde. Eng verbunden mit den Herrschern konnte sie die Christianisierung Europas durchsetzen. Anschließend definierte sie zunehmend den Rahmen der Rechtgläubigkeit.

Weite Wege der Menschen

Die Kirche war nicht von Beginn an die alles durchdringende Autorität, die sie im Hochmittelalter wurde. In den ersten Jahrhunderten nach dem Untergang des Römischen Reichs fehlte es an Strukturen und Personal. Bischöfe reisten zwar durch ihre Diözesen, Könige und Kaiser durchzogen ihre Reiche, doch wirkliche Kontrolle über die Menschen vor Ort blieb eine Illusion. Nur ganz langsam gelang es der Kirche, eine moralische Deutungshoheit durchzusetzen, eng verzahnt mit den Herrschern, die sich direkt von Gott berufen sahen.

Das frühe Mittelalter war geprägt von Zwangstaufen – wie auch durch die Sachsenkriege Karls des Großen. Das Christentum war die Religion der Sieger, getragen von Kriegern und vor allem Königen: Sie sahen sich von Gott eingesetzt, um seinen Willen zu vollstrecken. Gewalt galt nicht als Gegensatz zum Glauben, sondern sollte ihn vollenden.

Dennoch veränderte sich das Bild des Glaubens. Auch kirchliche Vorstellungen davon waren keineswegs auf ewig unverrückbar in Stein gemeißelt. Nein, sie wandelten sich gerade an der Wende zum Hochmittelalter fundamental. Kaufhold zeigt dies am regionalen Beispiel des Bischofs Ulrich von Augsburg, „der unmittelbar vor der Jahrtausendwende vom Papst in Rom heiliggesprochen wurde“. Nur 80 Jahre später wäre er „nicht einmal mehr als rechtmäßiger Bischof anerkannt worden“, weil er sein Amt durch familiäre Beziehungen erhalten hatte.

Papst Gregor VII. wollte um 1075 in gänzlich neuer Form die Kirche von weltlicher Einflussnahme befreien. Das Problem waren die Entfernungen in Europa, die gerade von Rom aus in die Regionen jenseits der Alpen nur mühsam überwunden werden konnten. Gleichzeitig hatten es etwa die Gesandten des Bischofs Otto von Konstanz im Frühjahr 1075 eilig, Rom zu verlassen. Da konnten sie es unmöglich noch schaffen, die päpstlichen Dekrete gegen den Kauf kirchlicher Ämter und für mehr Enthaltsamkeit Richtung Norden mitzunehmen. Sollte sie der Papst doch nachschicken! Und musste sie dann ankommen?

Nicht gerechnet hatten Otto und viele seiner Kollegen wohl damit, dass bald darauf einfache Laien in den Kirchen randalierten – und sogar auf Hostien herumtrampelten, die verheiratete Priester geweiht hatten. Sie fürchteten um ihr Seelenheil, wenn die Riten nicht ordentlich erfolgten – und zwar nach den neuen Vorstellungen. Er zeigt, wie in dieser Zeit des Investiturstreits christliches Denken begonnen hatte, die Bevölkerung neu zu durchdringen. Sie üben den entscheidenden Druck vor Ort aus. Selbst Herrscher wie Heinrich IV. sollten nur noch als Schwertarm im Dienst der Kirche dienen – nicht mehr von Gott direkt eingesetzt um seinen Willen zu vollstrecken.

Seelen total durchdrungen

Gleichzeitig nahm die Gewalt im Namen des Glaubens neue Dimensionen an. Es war kein Ausweichen in unerschlossene Räume Europas mehr möglich wie noch Jahrhunderte zuvor. Kreuzritter zogen ins Heilige Land, gen Nordosten in die Kurlande oder nach Spanien, um diese Regionen für das Christentum zu gewinnen. Oder sie kämpften gegen Abweichler wie die Katharer in Südfrankreich. Neu war ihr räumliches Ausgreifen, aber auch das innere Durchdringen der Seelen.

Die neuen Bettelorden pflügten mit ihrer Predigt von Demut und Armut viel tiefer den Alltag gerade in den Städten um. Sie stellten die Frage, ob Besitz und Evangelium, Predigt und eigene Lebensführung miteinander vereinbar seien.

Auch Frauen forderten eine neue Art der Spiritualität ein. Sie konnten nun nicht mehr nur Gelehrsamkeit in den Klöstern erlangen, sondern begegneten nun Gott direkt – bis hin zu mystischen Erfahrungen. Sie hatten nicht nur Einfluss als Erzieherinnen zukünftiger Machthaber, sondern traten teils selbstbewusst auf.

Neue Grenze der Autorität

Gott war nun kein ferner Herrscher und strenger Richter mehr, sondern als leidender Mensch nahe an der Lebenserfahrung der einfachen Gläubigen. Spätestens seit der Pestzeit Mitte des 14. Jahrhundert jagte für sie eine Krise die nächste Not. Gleichzeitig stellte sich in neuer Schärfe die Frage, was wahre Nachfolge bedeuten musste? Größere Sittenstrenge oder soziale Reformen – und indirekt auch Gewalt gegen Andersdenkende.

Zunehmend zeigte die Kirche selbst Reformbedarf. Es gab oft mehrere Päpste nebeneinander. Das versuchten zwar Konzilien aufzufangen, doch niemand wusste mehr, welcher Papst wirklich von Gott eingesetzt war und wiederum die Kleriker unter sich legitimierte. Da half den Menschen mehr ihre persönliche Frömmigkeit. Wie konnten sie sich direkt dem Jüngsten Gericht stellen, so dass Gott die aufrichtigen obgleich immer unvollkommenen Bemühungen der Seinen erkannte?

Spiegel der Bibelbotschaft?

Natürlich kann Kaufholds Darstellung nicht alle komplexen Entwicklungen aufzeigen. Sie macht aber deutlich: Mittelalterliches Christentum lebte in Widersprüchen und Wandlungen – sowie in einer vielschichtigen Wirklichkeit. Glaube wurde nicht nur durch Gewalt geprägt, sondern ebenso durch stille Gebete. Oder durch Gemeinschaften, die neue Wege des Glaubens erprobten. Wer die damaligen Wege zu Gott verstehen will, darf die Spannung zwischen Anspruch und Alltag nicht außer Acht lassen – auf der großen Bühne der Geschichte ebenso wie in den kleinen Szenen persönlichen Glaubens.

Zwar will Martin Kaufhold ausdrücklich keine Kirchengeschichte schreiben, sondern die damalige Mentalitätsgeschichte erfassen. Doch allzu oft konzentriert er sich dabei auf die Denkweisen mittelalterlicher Kirchenfürsten, die halt die meisten Spuren hinterließen. Ihre Macht und ihr Glanz sind vielleicht auch eine Last, mit der wir selbst uns bis heute herumschlagen: War das noch die Religion Jesu?

Martin Kaufhold: Die abendländische Christenheit im Mittelalter, 2025. 432 S., ISBN: 978-3-451-02977-6, 38 Euro.