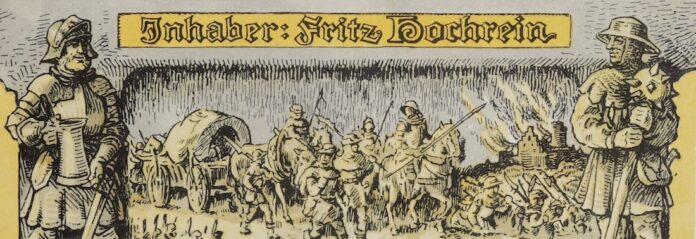

Bauernkrieg in Franken: Von der Romantisierung der Revolte zu neuer Vergegenwärtigung – Teil 2:Chaos und Gewalt

Erst beim Beschuss der Festung Marienberg erwiesen sich die Geschütze der Bauern als zu schwach für die die Mauern. Auch Ersatz aus dem befreundeten Tauberbischofsheim verpuffte ziemlich wirkungslos.

Nun eilte Florian Geyer in die Reichsstadt Rothenburg, in der seit Palmsonntag 1525 die Aufständischen die Oberhoheit hatten. Er brachte sie dazu weitere Geschütze zu ihrer Unterstützung zu liefern. Gleichzeitig begannen in Würzburg Bergleute mit örtlichen Bürgern und den Bauern einen Stollen unter die Festung zu treiben. All dies brauchte Zeit, die den Bauern nun davonlief.

Denn die Entwicklung der Ereignisse in Süddeutschland wandte sich zunehmend gegen sie: Bereits Ostern 1525 war Weinsberg bei Heilsbronn (rund hundert Kilometer südwestlich von Würzburg) von Bauernhaufen gewaltsam eingenommen worden. Den Grafen von Helfenstein und 15 weitere Adlige richteten sie am Ostermontag, 17. April 1525, grausam hin – trotz des Flehens seiner Frau Margarethe.

Die Gräfin und ihr Sohn wurden angeblich auf einem Mistwagen nach Heilbronn geschickt. Sie war eine uneheliche Tochter von Kaiser Maximilian I. und damit eine Tante des neuen Habsburger Herrschers Karl V. Die Familie kümmerte sich nun rührend um die Weinsberger Witwe. Der Schwäbische Bund machte mobil gegen die Bauern – ebenso die öffentliche Meinung.

Und dies hin bis zu Martin Luther: Er verfasste schnell seine Schrift „Wider die mörderischen Rotten der Bauern“: Darin forderte er den Adel zu unnachsichtiger Härte gegen die Rebellen auf. Das nahm dieser wörtlich. Wenn die Aufständischen Gewalt anwendeten, galten sie als brutal – wenn nicht, dann als schwach.

Der Schwäbische Bund eroberte am 21. Mai Weinsberg brutal zurück. Am 2. Juni 1525 folgte bei Königshofen (nur noch 35 Kilometer südwestlich Würzburgs) ein weiterer Sieg des Schwäbischen Bundes. Ein großer Teil der Bauernhaufen von Würzburg war dorthin geeilt. Schon vor dem Beginn der Kämpfe wechselte Götz von Berlichingen dort die Seiten. Er behauptete zunächst erfolgreich, nur gezwungenermaßen seinen Bauernhaufen geführt zu haben. Als die Reiterei des Schwäbischen Bundes losstürmte, hatten die Bauern erneut ein Problem mit ihren Geschützen: Die Mannschaften, die sie abfeuern sollten, hatten keine Ahnung, wie sie zu bedienen waren. Tja.

Damit war die Schlacht entschieden. In dem folgenden Massaker wurden rund 8.000 Bauern ermordet. Die Fürsten selbst nahmen an der Verfolgung der flüchtenden Bauern teil – „gleich einer Schweinehatz“, so ein Beobachter. Nur wenigen Bauern gelang die Flucht. Auch fast alle der 300 Bürger von Königshofen fielen der Gewalt zum Opfer. Dazu schwiegen nicht nur die Reformatoren. Lauda unterwarf sich dem Schwäbischen Bund, ebenso Mergentheim. Ab dem 7. Juni erschienen erste Reiter des Bundes vor Würzburg, erschlugen Bauern und plünderten Häuser.

Da eilte Florian Geyer wieder nach Rothenburg: Er wollte von dort aus mit der Gefolgschaft seines einstigen Herrn, dem Markgrafen Kasimir verhandeln. Dieser ging jedoch nach dem Sieg seiner Truppen bei Ostheim (Seite 14) systematisch gegen die Bauernaufstände in seiner Region vor. Da war der Rothenburger Rat offenbar weniger weltfremd: Er warf Geyer hochkant aus der Stadt – um noch zu retten, was ging. Die Stadt unterwarf sich bald schon dem Schwäbischen Bund.

In der Nacht vom 9. auf den 10. Juni wurde er im Gramschatzer Wald ermordet – nicht durch den Schwäbischen Bund oder den Würzburger Bischof, sondern im Auftrag seines Schwagers Wilhelm von Grumbach. Das war‘s.

Rechtzeitig zu den Strafaktionen war der Würzburger Bischof von Thüngen zurück. Mindestens 180 Bürger und Bauern ließ er hinrichten. Am 28. Juni kam der Ansbacher Markgraf Kasimir nach Rothenburg, um dort 25 Anführer hinzurichten und Reparationen einzutreiben.

Juden beiderseits bedrängt

Aufatmen konnten die Juden. Als die schwächsten Glieder der Gesellschaft waren sie beiden Seiten schutzlos ausgeliefert. Wie ernst es den Kämpfenden war, die Gewalt nicht ausufern zu lassen, zeigt sich daran, wie sie behandelt wurden. Sie galten während der Bauernkriege vielerorts als Verbündete der Obrigkeit, da sie meist auf deren Schutz angewiesen waren. Die Zinsen waren für die Armen eine zusätzliche Belastung. Im Elsass gab es antijüdische Ausschreitungen der Bauern. Es sind einzelne Plünderungen auch in Südwestdeutschland dokumentiert. In Rothenburg hatte der spätere Pro-Bauern-Prediger Teuschlein 1520 die Juden-Vertreibung angestoßen – als er noch gut katholisch war.

Andererseits verboten Hauptleute der Bauern teils ausdrücklich Plünderungen. Auch Florian Geyer erließ in Ochsenfurt eine Kriegsordnung, in der er seinen Truppenführer ausdrücklich verbot, „für sich allein …, jemanden Gewalt anzutun oder zu strafen, es sei geistlich, weltlich, Christen oder Juden“.

Der Schwäbische Bund erlegte in Ulm den Juden am 22. April 1525 einen Zwangskredit von 5.000 Gulden auf – um seine schnelle Aufrüstung finanzieren zu können.

Das Nachleben der Gewalt

In allen deutschen Regionen hatten mindestens 70.000 bis eher 100.000 Menschen den Krieg mit dem Leben bezahlt. Das alles sind Schätzungen und Hochrechnungen. Die allermeisten Ermordeten fanden sich in den Reihen der Aufständischen und der einfachen Bevölkerung. Die Bauernhaufen erscheinen durchaus als unkoordiniert – während sie sich mit der effizientesten Kriegsmaschine ihrer Zeit anlegten. Sie plünderten ohne Skrupel – waren nicht alle Güter ohnehin von ihnen produziert? Trotz Weinsberg – wenn man Brutalität aufrechnen will, erscheinen die Bauern trotz aller Vorwürfe ihrer Gegner nur selten als besonders verworfen.

Und für sie änderte sich nichts – eher im Gegenteil: Die Unterdrückung und Leibeigenschaft verschärften sich eher für die Bauern in den folgenden Generationen. Ihnen wurde allein die Schuld an der Gewalt zugeschrieben. Ein gewisser Georg Heinrich Schaffert sah noch 1771 den Bauernkrieg als böse und „vom Teufel“ inspiriert – unter Vereinnahmung Gottes. Zwei Jahre später erschien Goethes Drama „Götz von Berlichingen“. Die Bestrebungen des Vormärz und der 1848er-Revolution sahen den Bauernkrieg positiv als Vorläufer ihrer Bemühungen.

Bald auch der frühe Sozialismus: Schon Friedrich Engels – ein enger Freund und Förderer von Karl Marx – hatte sich Mitte des 19. Jahrhundert positiv mit dem Bauernkrieg auseinandergesetzt. Und der sozialistische Schriftsteller Gerhart Hauptmann hatte bereits 1894/1895 ein Drama über Florian Geyer geschrieben. Daran knüpfte die DDR an: Thomas Müntzer und auch Florian Geyer wurden zu ihren Volkshelden – getreu dem Motto aus dem „Schwarzen Haufen“: „Ein gleich’ Gesetz das wollen wir han’,/vom Fürsten bis zum Bauersmann.“ Nur die Parteikader waren in der DDR schließlich gleicher als die anderen.

Neue Vergegenwärtigung

Das „Museum im Kulturspeicher“ beschäftigt sich mit dem künstlerischen Nachleben des Bauernkrieges zwischen Käthe Kollwitz und dem „Sozialistischen Realismus“. Die Würzburger Festung Marienberg setzt neben historischen Waffen und weiteren Objekten auf digitale Formate, um das damalige Geschehen zu vergegenwärtigen.

In Westdeutschland gab es 1975 zum 450. Jahrestag größere Gedenkfeiern zum Bauernkrieg: Im Zuge der 68-er Bewegung ließ sich wieder mehr mit den Aufständischen anfangen. Dies bald längst nicht mehr nur unter Hippies: Von Heino bis Hardrock gab es Neuauflagen des Geyer-Liedes.

In Reichelshofen bei Rothenburg gab es am ersten Juniwochenende 1975 ein Gedenkfest. Dorthin eilten schon damals Historiengruppen etwa aus Rothenburg, Schillingsfürst und Ohrenbach. Es gab eine eigene Busverbindung für die Feierfreudigen. Und das wohl in weiser Voraussicht. Der Fränkische Anzeiger kritisierte in seinen Berichten die „Spaßveranstaltung“ und nannte sie „ein einziges Besäufnis“.

Auch nun stehen die Historiengruppen bereit für die Feiern. Am 28. Juni (netterweise am Datum des Strafgerichts Kasimirs) kommt das mobile Veranstaltungsformat „Uffrur“ auf den Rothenburger Marktplatz. Der Schauspieler und Autor Markus Grimm bietet im Juli dort mehrere Vorstellungen seines „Erzähltheaters“ rund um den Bauernkrieg. Mal sehen, wie dann die weitere Aufarbeitung geschieht. Die Frage bleibt: Wie kann eine moderne Erinnerung dem Leid der damaligen Zeit gerecht werden?

Mehr zu den Ereignissen und dem Jubiläumsprogramm unter

http://www.bauernkriege.de/Belagerung_Würzburg_1525.html